„Im Grunde hängt alles Leben vom Boden ab … Es kann kein Leben ohne Boden und keinen Boden ohne Leben geben; sie haben sich gemeinsam entwickelt.“ (USDA, 1938)

Diese Worte, die der Bodenwissenschaftler Charles Edwin Kellogg in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts schrieb – daran besteht kein Zweifel – haben Gewicht. Doch noch immer kümmern wir uns nicht ausreichend um den Boden unter unseren Füßen. Wir wissen nicht einmal, welche enorme Biodiversität darin existiert.

„Die Anzahl der Mikroorganismen in einem Teelöffel Erde beträgt (1 × 10⁹). Der Anteil der mikrobiellen Vielfalt, den wir bisher untersucht haben, ist praktisch null (vgl. Microbiology by Numbers, 2011).“ Mehr als 95 % der im Boden lebenden mikrobiellen Arten sind nicht kultivierbar, aber metagenomische Analysen von Nukleinsäuren revolutionieren unser Verständnis der Breite und Vielfalt mikrobieller Gemeinschaften im Boden sowie ihrer funktionellen Fähigkeiten (vgl. Gupta, 1997). Die Tatsache, dass diese verborgene Welt nicht kultivierbar ist, ist der Grund, warum sie oft als „mikrobielle dunkle Materie“ bezeichnet wird.

Die missverstandenen Arten

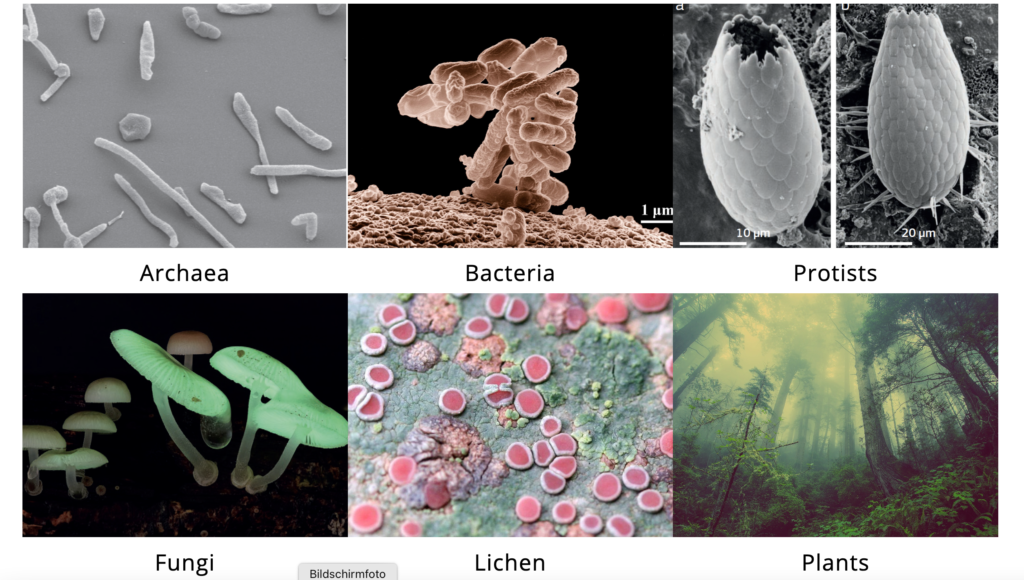

Die Global Soil Biodiversity Initiative möchte dies ändern, indem sie einen Online-Atlas (Abb. 01) präsentiert, der die weltweite Forschung zur Biodiversität des Bodens und ihre Bedeutung für die lebendige Welt zusammenführt (Orgiazzi, A. et al., 2016). Bilder dieser fremden, unsichtbaren Welten zu zeigen, ist wichtig, da viele Menschen Mikrobiota als befremdlich oder gar bedrohlich empfinden – eine völlig falsche Wahrnehmung, denn weniger als 1 % aller mikrobiellen Arten auf unserem Planeten sind für den Menschen tatsächlich krankheitserregend (Microbiology by Numbers, 2011). Medienformate wie die deutsche TV-Sendung „Visite“, die Mikroorganismen im Gartenkompost als potenziell lebensgefährliche Infektionsquelle darstellen, tragen dazu bei, solche irreführenden Vorstellungen weiter zu verbreiten.

Abb. 01: Beispiele von Arten aus dem Bodenbiodiversitätsatlas

Interessant in diesem Zusammenhang sind die Konzepte des Framing und der Attribution, die Erving Goffman (1974) in seinem Buch Frame Analysis einführte. Er stellte fest, dass Menschen ihre Erfahrungen durch die Zuschreibung von Interpretationen und Bedeutungen zu organisieren versuchen. Diese kontextuellen Rahmen werden durch Kommunikationsmedien in der Gesellschaft geteilt und erzeugen gemeinsame Interpretationsschemata. Frames helfen dabei, Ereignisse zu verorten, wahrzunehmen, zu identifizieren und zu benennen. Die von den Medien bereitgestellten Deutungsmuster werden von Rezipienten oft übernommen, ohne sie zu hinterfragen. Wie Goffman festhielt: „Die Art des Rahmens, den wir verwenden, bietet eine Möglichkeit, das Ereignis zu beschreiben, auf das er angewendet wird.“ Ein einmal etabliertes Rahmen-System ist nur schwer aufzubrechen.

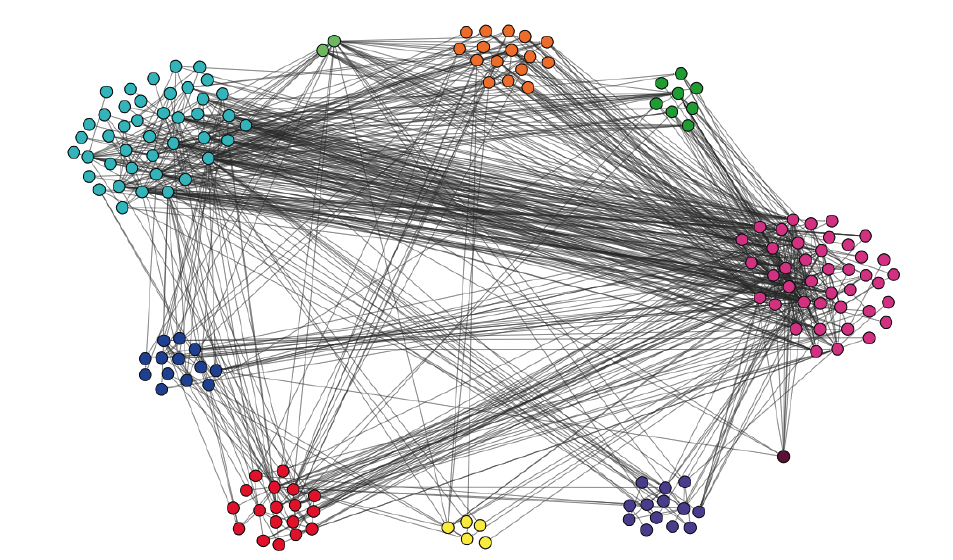

Völlig andere Rahmungen finden sich bei Coleman et al. (2018). Die Biologen beschreiben detritische Nahrungsnetze mit ihren komplexen Wechselwirkungen als grundlegende Funktionen zum bereit stellen von Ökosystemleistungen, wie das Fördern des Nährstoffkreislaufs, die Stabilität von Ökosystemen und das langfristige Kohlenstoffgleichgewicht. Andere wissenschaftliche Arbeiten weisen darauf hin, dass die funktionelle Kapazität des Pflanzenmikrobioms nicht einfach der Summe seiner einzelnen Komponenten entspricht, da mikrobielle Arten stark und regelmäßig miteinander interagieren und ein komplexes Netzwerk bilden (van der Heijden, 2016). Diese Netzwerke lassen sich durch die Berechnung von Korrelationen zwischen der Häufigkeit einzelner Entitäten visualisieren. Neueste Studien nutzen Methoden des maschinellen Lernens und der Netzwerkforschung, um die Frage zu klären, ob die Funktion des Mikrobioms von der Organisation, Komplexität und Vernetzung mikrobieller Netzwerke abhängt. Das Beispiel von Connor (2016) zeigt ein kleines Mikrobiom-Netzwerk und seine Verbindungen (Abb. 02). Leider bleibt diese biologische Perspektive weitgehend auf die wissenschaftliche Welt beschränkt und findet in den Medien kaum Beachtung.

Abb. 02: Beispiel für ein kleines Mikrobiom-Netzwerk und seine Verknüpfungen (Connor, 2016)

Vernetzt und wichtig: Was Mikrobiom-Netzwerke uns lehren

„Der Ecosystem Services Ansatz betrachtet die Umwelt aus der Perspektive der Vorteile, die Menschen durch Ökosysteme haben. Dazu gehören Versorgungsleistungen wie Nahrung, Wasser, Holz und Fasern, Regulierungsleistungen, die Klima, Überschwemmungen, Krankheiten, Abfälle und Wasserqualität beeinflussen; kulturelle Leistungen, die Erholung, ästhetische und spirituelle Vorteile bieten; sowie unterstützende Leistungen wie Bodenbildung, Photosynthese und Nährstoffkreisläufe. Die menschliche Spezies ist zwar durch Kultur und Technologie teilweise gegen Umweltveränderungen abgesichert, aber dennoch grundlegend von den Ökosystemdienstleistungen abhängig.“ (Millenium Ecosystem Assessment, 2005)

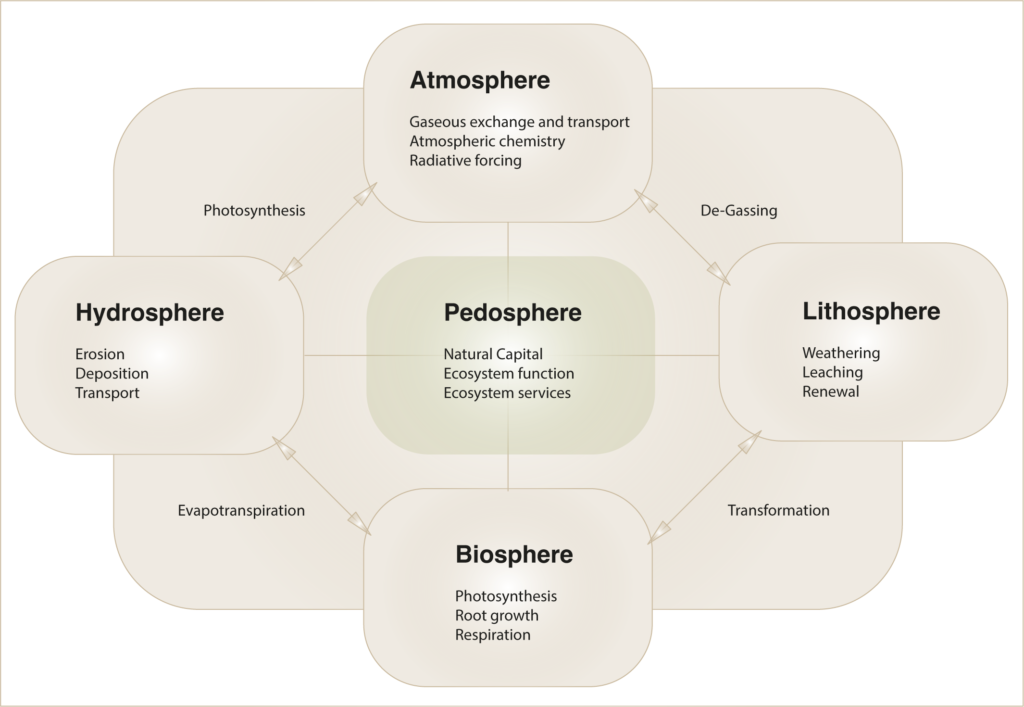

Abb. 03: Interaktive pedosphärische Prozesse und ihre Dienstleistungen, eigene Darstellung, Inhalte basierend auf Lal (2013).

Degradierte Böden mit einem Mangel an Humus (und den damit verbundenen Organismen) würden nicht mehr genügend Ökosystemdienstleistungen bereitstellen. Dennoch können wir mikrobielle Netzwerke nicht isoliert von anderen Systemen betrachten und uns lediglich auf Milderungsstrategien konzentrieren, wenn beispielsweise Bodenerosion zu Überschwemmungen führt oder unser Grundwasser durch Überdüngung verschmutzt wird.

In einem ganzheitlichen Ökosystemansatz hängt das Funktionieren unserer Lebensgrundlage von den Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Sphären ab, deren Komplexität nur schwer zu erfassen ist. (Lal, 2013) ergänzt die vier bekannten Erdsphären um eine neue, die sogenannte Pedosphäre (Abb. 03). Als äußerste Schicht der Erde fungiert sie als Schnittstelle zwischen den anderen Sphären. Das gesamte System kann nur funktionieren, wenn alle beteiligten Sphären gesund sind und die Verbindungen zwischen ihnen störungsfrei ablaufen. Ist eine Sphäre aus dem Gleichgewicht geraten, wird das Gleichgewicht des gesamten Systems gestört und alle anderen Sphären werden in Mitleidenschaft gezogen.

Eine ganzheitliche Weltsicht als Kernziel für das neue Jahrhundert

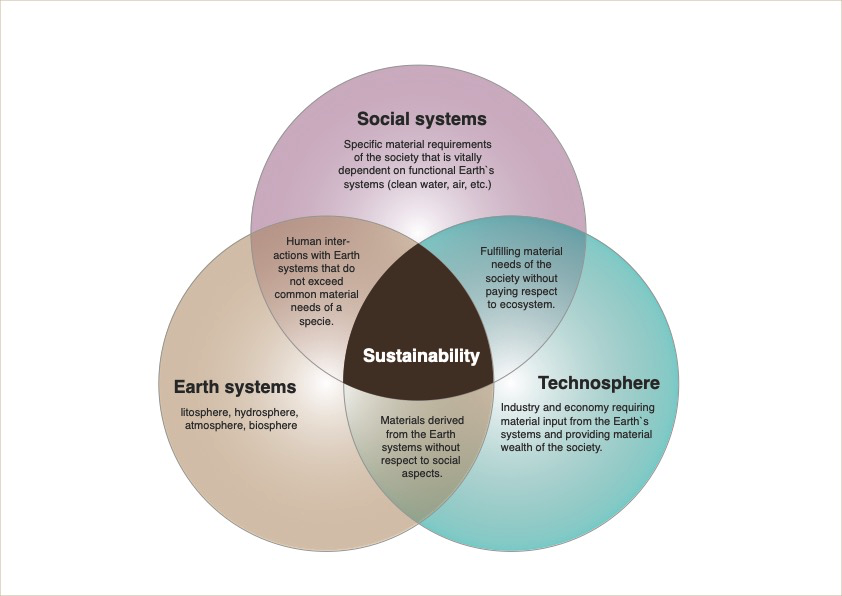

Abb. 04: Nachhaltigkeits-Modell. Eigene Darstellung, Inhalte entnommen aus (Prikryl et al., 2016)

Das Konzept der Anthroposphäre wurde von (Baccini & Brunner, 1996) ausgearbeitet. Es umfasst „unsere eigene Lebenssphäre“ und deren Stoffwechselprozesse. Die Beziehungen zwischen den Erdsystemen (Abb. 04) und der Anthroposphäre wurden von (Prikryl et al., 2016) dargestellt. In ihrem Konzept besteht die Anthroposphäre aus der Technosphäre und sozialen Systemen. Aus dieser Perspektive beginnen wir zu verstehen, welche Faktoren die Nachhaltigkeit beeinflussen. Als Menschen tragen wir eine große Verantwortung und sollten daher eine egozentrische Weltsicht hinter uns lassen, die ausschließlich die Bedürfnisse der Menschheit berücksichtigt.

Eine ganzheitliche Sichtweise impliziert, dass jeder aktive Bodenpflege praktizieren muss. Statt eine Art „dunkler Materie“ zu sein, muss der Boden und seine Pflege als essenzieller Bestandteil des Ökosystems selbstverständlich in unsere Technosphären und sozialen Systeme integriert werden. Wir alle müssen dieser verborgenen Welt mehr Respekt entgegenbringen. Die Humusschicht, auch als Oberboden bezeichnet, kann Bodenerosion reduzieren und als Kohlenstoffspeicher fungieren. Sie ist zwischen zehn und dreißig Zentimeter tief. Je nach Bodenqualität und Art der Landnutzung variiert der Humusgehalt im Oberboden (vgl. Düwel 2007). Schätzungen zufolge besteht organische Bodensubstanz zu 58 % aus Kohlenstoff (Doran, 2012).

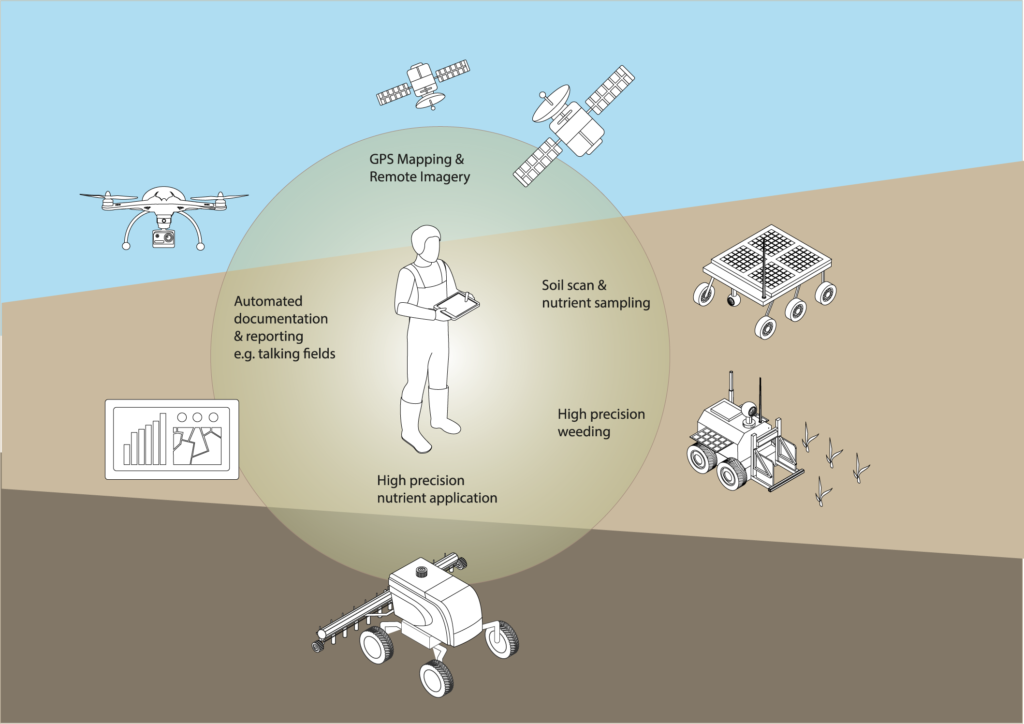

Abb. 05: Präzisionslandwirtschaft als Informationsprodukt mit Beratungsfunktionen kann Landwirten durch präzise Daten aus Satellitentechnologie, vernetzten Robotersystemen und Sensoren helfen. Eigene Darstellung, inspiriert durch einen Vortrag von Prof. Dr. Peter Pickel bei den Hülsenberger Gesprächen, 2018

Nachhaltiges Bodenmanagement mit Präzisionslandwirtschaftssystemen

Eine effektive Landnutzung ist unvermeidbar, um ausreichend Nahrung produzieren zu können. Doch um eine klimaintelligente Bodenbiodiversität zu erhalten oder zu fördern, ist es entscheidend zu verstehen, wie diese verborgene und komplexe Welt bewirtschaftet und geschützt werden kann. Eine der wichtigsten Zielgruppen für aktives Bodenmanagement sind Landbesitzer, insbesondere Landwirte. Präzisionslandwirtschaft könnte eine Chance sein, diesem Ziel einen entscheidenden Schritt näher zu kommen.

(Gupta, 1997) beschreibt die konservierende Landwirtschaft (Conservation Agriculture, CA) als eine Form der Landbewirtschaftung, bei der Nahrungsnetze und trophische Ebenen intakt bleiben und die Biodiversität von Mikroorganismen hoch ist. Sie basiert auf vier grundlegenden Elementen:

1. Reduzierte oder keine Bodenbearbeitung (No-Till)

2. Erhalt von Pflanzen- bzw. Ernterückständen

3. Vielfältige Fruchtfolgen

4. Präzisionslandwirtschaft, einschließlich kontrollierter Bodenverdichtung

Jedes dieser Elemente hat erhebliche Auswirkungen auf mikrobielle Bodenlebensgemeinschaften, ihre Funktion sowie die Produktivität des Systems.

Präzisionslandwirtschaft ist laut (Bach & Mauser, 2018) ein wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft. „Talking Fields“ beispielsweise sind Informationsprodukte mit verschiedenen Analysefunktionen, wie Ertragspotenzial- oder Biomassekarten. Solche Monitoringsysteme ermöglichen es Landwirten, mit standortspezifischen Anbautechniken präzise auf Ereignisse zu reagieren und auch zukünftige Anforderungen zu antizipieren.

Die Kombination von Erdbeobachtung und Navigationssatelliten mit Informationen von Bodensensoren (bereitgestellt durch Roboter, Drohnen oder fest installierte Messgeräte) erlaubt es, Korrelationen zwischen verschiedenen Indikatoren zu analysieren, darunter: Pflanzentypen, Biomasseentwicklung, aktueller Wachstumsstatus, Kulturpflanzenentwicklung, Wasserspeicherkapazität, Bodeneigenschaften, Ertrag oder Stickstoffaufnahme.

Feldinterne Unterschiede können sichtbar gemacht und gezielt berücksichtigt werden – eine Errungenschaft, die eine präzise und bedarfsgerechte Düngung ermöglicht. Präzisionslandwirtschaft führt zu niedrigeren Produktionskosten, da Ressourcen wie Wasser, Saatgut und Dünger effizienter genutzt werden. Dadurch kann nachhaltige Bodennutzung erreicht werden. Weniger Dünger gelangt ins Grundwasser, wodurch Überdüngung verhindert wird.

Hindernisse bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen in der Technosphäre

Präzisionslandwirtschaft zur Förderung der Nachhaltigkeit – eine großartige Idee, oder nicht? Betrachtet man jedoch die Medienlandschaft, zeigen sich Hinweise darauf, dass die Diskussion in eine andere Richtung gelenkt wird.

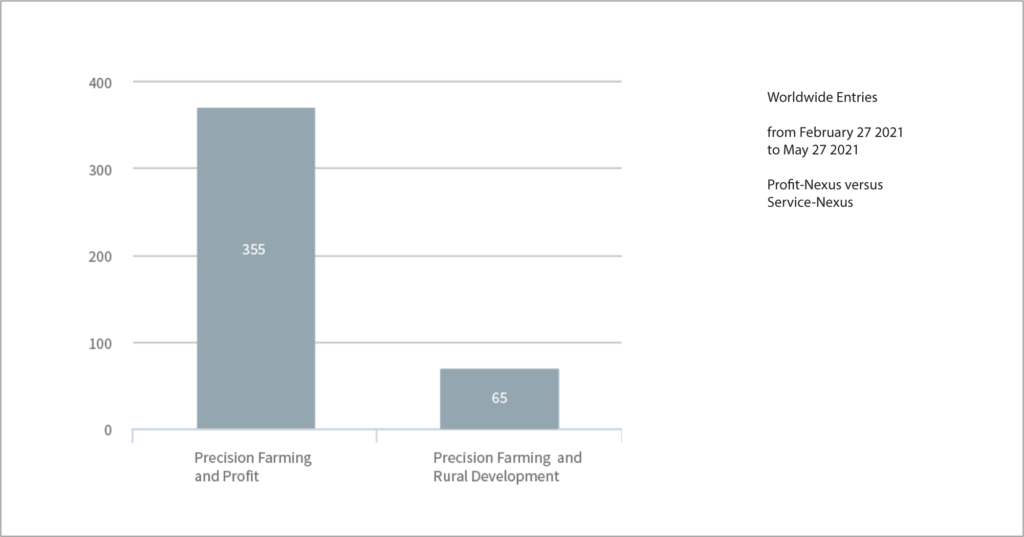

Unter Verwendung eines Monitoring-Tools, das eine Analyse von Informationen über verschiedene Quellen und Medienkanäle hinweg ermöglicht, führte die Autorin dieses Artikels eine Websuche durch (Abb. 06). Die Untersuchung umfasste Webeinträge aus der gesamten Welt und erstreckte sich über den Zeitraum vom 27. Februar 2021 bis zum 27. März 2021. Zwei spezifische Suchabfragen wurden erstellt:

1. Eine Suche erfasste alle Einträge, in denen die Begriffe „Präzisionslandwirtschaft“ und „Profit“ gleichzeitig vorkamen.

2. Die zweite Suche konzentrierte sich auf Einträge, die die Begriffe „Präzisionslandwirtschaft“ und „ländliche Entwicklung“ enthielten.

Das Ergebnis: Der Profit-Nexus ergab 355 Einträge, während der Nexus zwischen Präzisionslandwirtschaft und ländlicher Entwicklung bzw. Dienstleistungen lediglich 65 Einträge umfasste. Ähnliche Suchanfragen mit verwandten Begriffen, wie „Präzisionslandwirtschaft / Ökosystemdienstleistungen“, führten zu vergleichbaren Ergebnissen.

Dies deutet darauf hin, dass die weltweite Diskussion vorrangig von einem Profit-Nexus bestimmt wird. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um diese erste Erkenntnis zu bestätigen. Dennoch stellt sich bereits in einem ersten Schritt die Frage formulieren: Ist der Profit-Nexus in der Präzisionslandwirtschaft ein weltweites Framing?

Abb. 06: Eigene Darstellung, unterstützt durch das Web-Monitoring-Tool Ubermetrics. Weltweite Webeinträge vom 27. Februar 2021 bis zum 27. März 2021, in denen die Begriffe „Präzisionslandwirtschaft / Profit“ und „Präzisionslandwirtschaft / ländliche Entwicklung“ gleichzeitig vorkamen.

Wenn wir Präzisionslandwirtschaft in unseren Köpfen ausschließlich mit Profit assoziieren und nicht einmal eine Vorstellung davon haben, wie sie Ökosystemdienstleistungen und die ländliche Entwicklung fördern kann, wohin würde das führen? Was würde geschehen, wenn diese leistungsstarken neuen Technologien hauptsächlich profitgetrieben eingesetzt würden?

Dies würde die weltweite Tendenz zur Ausbeutung natürlicher Ressourcen weiter verstärken – und zwar mit Hilfe der neuen Technologien noch intensiver als je zuvor.

Reframing vom Profit-Nexus zum Service-Nexus: Ergebnisse bleiben offen

„Die Herausforderung, die Degradierung von Ökosystemen umzukehren und gleichzeitig die steigende Nachfrage nach ihren Dienstleistungen zu erfüllen, kann unter bestimmten Szenarien, die die Millennium Ecosystem Assessment (MA) betrachtet hat, teilweise bewältigt werden. Dies erfordert jedoch erhebliche Veränderungen in Politik, Institutionen und Praktiken, die derzeit nicht umgesetzt werden.“ (Millennium Ecosystem Assessment, 2005)

Seit vielen Jahren bemüht sich die EU, nachhaltige Entwicklungsziele zu etablieren (Abb. 07), doch die Umsetzung nachhaltiger Konzepte in die Praxis gestaltet sich schwierig. Die faktischen Rahmenbedingungen bleiben unscharf. Einerseits lässt sich nicht leugnen, dass die EU-Subventionen pro Hektar ausgezahlt werden, was zu höheren Erträgen für die großen Agrarindustrien und einer verstärkten, ausbeuterischen Landnutzung führt, während kleine Betriebe zunehmend verschwinden. Andererseits integrieren die verschiedenen Mitgliedsstaaten die Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) nicht in ihre politischen Programme, was darauf hindeuten könnte, dass der Service-Nexus weder in den Medien noch in der politischen Landschaft ausreichend verankert ist.

Es reicht nicht aus, lediglich Ziele zu formulieren. Auch das Bundesverfassungsgericht Deutschlands bekräftigte diese Auffassung und gab im April 2021 einer Klage junger Klimaaktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung statt. Die Umweltaktivisten hatten darauf hingewiesen, dass im deutschen Klimaschutzgesetz keine verbindlichen Vorgaben existieren, die zu einer quantifizierbaren Reduzierung der Treibhausgasemissionen führen. (Bundesverfassungsgericht, 2021)

Abb. 07: Die neun zentralen Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_en

Wie das Millennium Ecosystem Assessment bereits im Jahr 2005 kritisierte, stehen bestehende Institutionen vor erheblichen Hürden. Mehr sektorübergreifende Zusammenarbeit wird erforderlich sein. Eine verstärkte Aufmerksamkeit für Transparenz und Rechenschaftspflicht seitens der Regierungen und des Privatsektors, gepaart mit einer verbesserten Koordination, ist entscheidend, um Veränderungen herbeizuführen. Falls die Institutionen und Parlamente der EU und ihrer Mitgliedstaaten weiterhin untätig bleiben oder sich auf vage Formulierungen beschränken, werden Verbesserungen auch in den kommenden Jahren ein bloßer Zukunftstraum bleiben.

Die folgenden Schritte könnten zu einer umweltfreundlicheren und ökosystemgerechten Landwirtschaft führen:

• Abschaffen von Subventionen, die eine übermäßige Nutzung von Ökosystemdienstleistungen fördern (und wo möglich deren Umwidmung in Zahlungen für nicht am Markt gehandelte Ökosystemdienstleistungen).

• Präzisionslandwirtschaft mit digitalen Anwendungen und Satellitensystemen, die nicht aus dem Privatsektor stammen, sondern durch öffentliche Institutionen bereitgestellt werden.

• Überarbeiten politischer Programme, die gezielt auf die Anforderungen neuer Technologien zugeschnitten sind und messbare Ergebnisse für nachhaltige Entwicklung liefern.

Taten statt Ratlosigkeit – Ärmel hochkrempeln und loslegen!

Untätigkeit wird uns nicht weiterbringen. Lassen wir uns nicht entmutigen – packen wir es heute an! Es gibt viel zu tun.

Der Boden unter unseren Füßen ist überall. Wir können ihn in die Hand nehmen, ihn spüren. Er ist greifbar, konkret. Wir fühlen seine Struktur und können uns die unsichtbaren mikrobiellen Netzwerke darin vorstellen. Wir sehen, ob er trocken und degradiert oder gesund und fruchtbar ist. Alles, was wir tun müssen, ist ihn zu schützen und Wissen über ihn zu erlangen.

Doch es scheint, als müssten wir uns mit einer anderen Art dunkler Materie auseinandersetzen: unserem eigenen Denken – und den Bedeutungen, die wir ihm zuschreiben. Eine Veränderung in unseren Köpfen zu bewirken, ist weitaus schwieriger, als Böden und Pflanzen zu pflegen.

Also fangen wir mit dem einfachen Teil an: Neue Pflanzen in öffentlichen Räumen anpflanzen, um die Bodengesundheit zu verbessern. Jede einzelne Pflanze – als Teil einer Grassroots-Bewegung – wird eine gemeinsame Bedeutung haben. Sie erinnert uns daran, was wirklich zählt: unser eigenes Denken zu hinterfragen und zu überprüfen, ob unsere gedanklichen Rahmungen noch zeitgemäß sind.

Referenzen

Bach H., Mauser W. (2018) Sustainable Agriculture and Smart Farming. In: Mathieu PP., Aubrecht C. (eds) Earth Observation Open Science and Innovation. ISSI Scientific Report Series, vol 15. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65633-5_12

Bader, H.P. Baccini, P. (1996). System-Modelle und Simulations-Programme im Umweltmanagement – Eine kritische Analyse zum Stand der Technik. Doi: https://doi.org/10.14512/gaia.5.6.3

Bundesverfassungsgericht. (2021, 29. April). Verfassungsbeschwerden gegen das Klimaschutzgesetz teilweise erfolgreich. https://www.bundesverfassungsgericht.de.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html

Coleman, D.C., Callaham, M.A., Crossley Jr, D. (2017). Fundamentals of Soil Ecology. Academic Press, London, United Kingdom. (14) (PDF) Fundamentals of Soil Ecology: Third Edition. https://www.researchgate.net/publication/321148966_Fundamentals_of_Soil_Ecology_Third_

Edition.

Connor, N. Barberán, A. & Clauset, A. (2016). Using null models to infer microbial co-occurrence networks, PLOS ONE doi: 10.1371/journal.pone.0176751

Doran, P. (2012). Bioprocess Engineering Principles. Academic Press.

Düwel, O. Siebner, C.S. Utermann, J. Krone, F. (2007). Gehalte an organischer Substanz in Oberböden Deutschlands. https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Boden/Produkte/Schriften/Downloads/Humusgehalte_Bericht.pdf

Goffman, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience. Harvard University Press.

Gupta, V. Roper, M. & Thompson, J. (1997). Life in the Soil. Adelaide, Australia: Cooperative Research

Centre for Soil & Land Management. CSIRO, The University of Adelaide. p. 237 – 253.

https://cdn.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/3246548/Australian-Agriculture-in-2020-Pt4Ch15.pdf

van der Heijden MGA, Hartmann M (2016). Networking in the Plant Microbiome. PLoS Biol 14(2):e1002378. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002378

Kellog, C. E. (1938). Soils and Men, USDA, Yearbook of Agriculture, Washington DC

R. Lal, K. Lorenz, R. Hüttl, B. Schneider, J. Braun (2013). Ecosystem Services and Carbon Sequestration in the Biosphere. Springer Netherlands.

Microbiology by numbers. (2011, 12. August). Nature Reviews Microbiology.

https://www.nature.com/articles/nrmicro2644?error=cookies_not_supported&code=00f75292-59ea-4ac9-b0d8-8a9ece0bcb96

Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC.

Orgiazzi, A., R.D. Bardgett, E. Barrios, V. Behan-Pelletier, M. J. I. Briones, J. L. Chotte, G. B. De

Deyn, P. Eggleton, N. Fierer, T. Fraser, K. Hedlund, S. Jeffrey, N. C. Johnson, A. Jones, E.

Kandeler, N. Kaneko, P. Lavelle, P. Lemanceau, L. Miko, L. Montanarella, F. M. de Souza

Moreira, K. S. Ramirez, S. Scheu, B. K. Singh, J. Six, W. H. van der Putten, and D. H. Wall.

(2016). Global Soil Biodiversity Atlas. European Commission, Publications Office of the

European Union, Luxembourg.

Prof. Dr. Peter Pickel at Hülsenberger Gespräche, 2018

Prikryl, R. Török, A. Gomez-Heraz, M. Miskovsky, K & Theodoridou, M. (2016).

VISITE – TV Programme NDR https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Gartenarbeit-Schwere-Infektionen-verhindern,garten1554.html

Dieser Beitrag ist eine Übersetzung des englischsprachigen Beitrags vom 28.12.2011. In deutscher Sprache haben mehr Menschen die Möglichkeit, ihn schneller zu lesen und besser zu verstehen. Link zum Originalbeitrag.